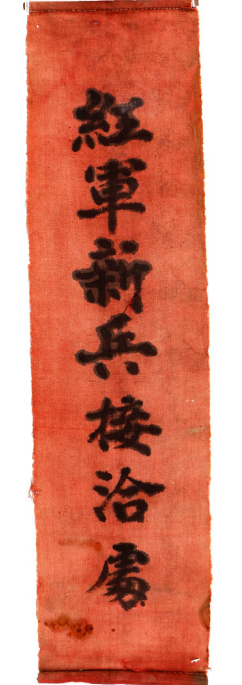

在湖北省鄂州市博物馆内,静静地躺着一件革命文物,它呈长条形,长53.3厘米,宽14.5厘米,鲜艳的红色布料上毛笔楷书竖写“红军新兵接洽处”七个黑色大字,两端附有悬挂木轴,1958年,在鄂城县第一次文物普查中向县十一区罗家桥(现属大冶)村民征集。它的使用年限约为1929年至1932年。2021年3月29日,该文物入选湖北省第一批革命文物名录。

这件文物的“红色”特别显眼,它代表着生命、激情、活跃、燃烧、征服、革命、鲜血!穿越时空,留存到现在,这件文物成为十分宝贵的革命文物。它看似简单,却承载着鄂州早期革命记忆。

1927年,蒋介石、汪精卫相继背叛革命,鄂城地区大批共产党员和工农革命群众被杀害,轰轰烈烈的大革命遭到失败。在这十分危急而又关键的时刻,鄂城地区的人民群众在中国共产党领导下,高举革命大旗,进行武装斗争,在无比艰难的情况下,将政权建设与土地革命结合起来,把工农革命运动不断推向前进。

1928年春,中共阳(新)大(冶)县委先后派遣党员干部胡陶、柯灵前、朱少甫、熊国福等人到鄂城内四乡,秘密串联分散隐蔽的共产党员和工农运动骨干,恢复、发展党的组织。5月25日,中共中央为了统一管理和指挥,发出第51号通报,规定各地取消以前工农革命军的名义,正式命名为红军。8月,中共鄂城县特支委员会在长岭建立,朱少甫任书记,盛浩如等任委员,组织开辟红色区域。其后,相继成立鄂城县各区苏维埃。同时也成立乡苏维埃,甚至所辖村大部分成立了村苏维埃。国民党反动派对苏区发动一次又一次疯狂“围剿”,红军反“围剿”的战斗异常艰苦。各级苏维埃专门成立“拥护红军委员会”,负责筹粮筹款,征募新兵,组织担架队和运输队等。在各级苏维埃政府门前,都挂有“招募红军”的牌子。红军新兵接洽处布标在这特殊时期应运而生,它是革命斗争的需要,是有组织、有安排、有目的制作,作为设置当地招募红军联络点标志物,方便青年自愿踊跃报名参加红军。参加的红军大多数都是出身贫雇农的青壮年,以参加红军为荣。当时流行有一首《参军歌》:“当兵就要当红军,处处工农来欢迎;官兵平等饷一样,没有人来压迫人。当兵就要当红军,帮助工农打敌人;资产阶级和地主,杀他一个不留情。”在几年时间里,鄂城为红军输送新兵千余人,筹款数万元。

鄂城入伍新兵都经过四个月的集训,然后编入部队,随部队转战鄂东南。1929年9月,李灿、何长工根据彭德怀指示,带领红五军第五纵队挺进鄂东南,开辟新的革命根据地。在大冶中心县委和鄂东南人民的支持下,由原来千余人,五百条枪,发展到八千人,武器装备和部队给养大大改善。1930年5月,彭德怀率领红五军主力来到鄂东南,在三溪口会见何长工,高兴地握着何长工的手说:“长工师傅成了‘暴发户’。”小小部队当时招兵买马,发展规模如此之快!6月16日,在大冶刘仁八镇,彭德怀主持召开红五军军委扩大会议,成立红三军团,下辖红五军、红八军等主力红军,拥有18000余人。同年六七月间,彭德怀根据刘仁八会议“扩大苏维埃区域,扩大红军”的决定,两度亲临鄂城县太和地区,积极发展新党员;指导苏维埃政府,组建赤卫队、敢死队、农会和“四抗”(抗租、抗债、抗捐、抗税)委员会等基层组织;创办六所赤卫小学;直接领导群众开展“四抗”活动;动员组织14位优秀青年参加红军;大力开展武装斗争;发动群众,公开斗争土豪劣绅、恶霸地主、没收财产、救济穷人。农民看到闹翻身、得解放的光明前景,革命的积极性极大增强。

红军新兵接洽处布标,为征募红军设置联络点悬挂的广告牌,在烽火连天的岁月,可能没有长期固定的所设位置,流动性较大。在土地革命战争时期,它是联系人民群众,引导人民群众积极参加革命,充实革命队伍,壮大早期鄂州革命武装力量的重要见证物。征募的红军是鄂州地区中国共产党领导下的最早革命队伍之一,由弱小变为强大,由幼稚走向成熟,在土地革命运动中发挥过重大作用,保留着革命火种,传播着红军精神,为中国革命取得最终胜利提供了重要思想武器。

此件文物记述了鄂州的一段党史,是一部理想信念的生动教材。今天,我们从党的非凡历史中找寻初心,弘扬红军精神,让红色基因在代代传承中焕发新时代的光芒。